Toutes les formes d’inondation ne présentent pas le même niveau de menace pour les entreprises. Si la submersion marine ou la remontée de nappe phréatique concernent certaines zones spécifiques, près de 90 % du risque d’inondation en France se concentre sur deux phénomènes : le débordement de cours d’eau, qui expose plus d’un emploi sur deux, et le ruissellement pluvial, à l’origine de près de 40 % des sinistres enregistrés.

C’est précisément à la jonction de ces deux dynamiques que surviennent les crues éclair. Ces montées d’eau brutales, localisées et difficilement prévisibles, peuvent frapper un site d’activité en moins d’une heure, provoquant des dégâts considérables. Alors même qu’il est appelé à devenir plus fréquent avec l’évolution du climat, ce risque reste pourtant encore largement mal connu par les entreprises et donc sous-estimé dans leurs plans de prévention et de continuité.

Qu’est-ce qu’une crue éclair ?

Une crue éclair se définit par une montée brutale et rapide du niveau d’eau, souvent en l’espace de quelques heures, voire en quelques dizaines de minutes dans les cas les plus extrêmes. Elle résulte de précipitations intenses et localisées, tombant sur des bassins versants de taille modérée (généralement inférieurs à deux cents kilomètres carrés), avec des débits pouvant dépasser un mètre cube par seconde et par kilomètre carré. Ce phénomène se distingue par une faible prévisibilité, un délai de réaction minimal et un impact potentiellement majeur sur les infrastructures. En juillet 2025, aux États-Unis, le Texas a subi ce phénomène de façon particulièrement dramatique : 300 millimètres de pluie en trois heures ont entraîné une crue fulgurante de la rivière Guadalupe, dont le niveau a grimpé de 8 mètres en seulement 45 minutes. Ce type de réaction hydrologique violente survient aussi régulièrement en France, notamment en zone urbaine imperméabilisée ou en contexte topographique encaissé, y compris là où l’on pense être hors de danger.

Pourquoi ce risque reste-t-il sous-estimé ?

Bien que les crues éclair soient responsables de la majorité des inondations mortelles en Europe également, elles restent peu prises en compte dans les plans de continuité d’activité des entreprises. Plusieurs raisons expliquent cette sous-estimation.

D’une part, le changement climatique accroît la fréquence et l’intensité des pluies extrêmes, rendant les données historiques moins fiables pour évaluer le risque actuel. D’autre part, les cartes de zones inondables sont souvent incomplètes ou datées, notamment pour les petits cours d’eau et les réseaux de ruissellement secondaires, qui sont rarement équipés de capteurs ou intégrés aux systèmes de surveillance classiques.

Enfin, un sentiment de sécurité peut s’installer autour de certaines infrastructures urbaines, comme les parkings ou les fossés bétonnés, qui donnent l’illusion d’un bon drainage, alors qu’ils peuvent au contraire canaliser et accélérer l’arrivée des eaux.

Les trois causes principales d’une crue éclair

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’apparition d’une crue éclair. C’est leur combinaison sur un même territoire qui les rend particulièrement redoutables :

Des pluies très intenses et concentrées dans le temps

Il peut tomber l’équivalent d’un mois de précipitations en seulement quelques heures, souvent sur une zone très localisée. Ce type d’averse orageuse dépasse rapidement la capacité d’absorption des milieux naturels ou urbains.

Des sols incapables d’absorber l’eau

Lorsque les sols sont saturés, imperméabilisés (par l’urbanisation) ou dégradés (par des incendies ou des sécheresses), l’eau ne pénètre plus. Elle ruisselle en surface, formant des écoulements puissants et incontrôlables.

Une topographie qui accélère le ruissellement

Les terrains en pente, les voiries en cuvette ou les aménagements urbains mal conçus favorisent l’écoulement rapide de l’eau vers les points bas, souvent occupés par des zones d’activité ou de stockage.

Ces trois dynamiques, lorsqu’elles se croisent, créent un effet de concentration et de ruissellement massif, propice à une crue éclair. Ce type de phénomène est difficile à anticiper avec les outils classiques de prévision, car il dépend autant de la pluie que de la configuration locale du sol et du territoire.

Les impacts concrets pour votre activité

Une crue éclair ne laisse que très peu de temps pour agir. Cela signifie que les conséquences peuvent être sévères, même si l’inondation ne dure que quelques heures.

Parmi les impacts directs, on retrouve l’endommagement des bâtiments, des machines et des stocks, y compris pour des entreprises qui pensaient être hors d’une zone à risque. Les chaînes de production ou de distribution peuvent être interrompues, entraînant des retards, des pénalités contractuelles, les pertes de chiffre d’affaires.

Mais les crues éclair peuvent aussi provoquer des effets en cascade : pollution par dispersion de produits dangereux, départs d’incendies liés à des courts-circuits, inaccessibilité du site pour les équipes ou les secours. Enfin, l’impact réputationnel n’est pas à négliger, notamment si les engagements de livraison ou de service ne peuvent être tenus.

Territoires les plus exposés

Les bassins méditerranéens sont historiquement les plus touchés par les crues éclair, en particulier lors des épisodes cévenols qui déversent des quantités exceptionnelles de pluie sur de courtes durées. Ces événements sont bien documentés, notamment dans le Gard, l’Hérault ou les Alpes-Maritimes, où la combinaison de reliefs escarpés, de sols déjà saturés et d’une forte urbanisation crée un contexte propice à des montées d’eau brutales.

Mais le phénomène ne se limite plus au sud de la France. Les vallées encaissées, les zones périurbaines construites en pente, ou les abords de petits ruisseaux intermittents et de fossés artificiels sont de plus en plus concernés, souvent sans que cela ne soit formellement cartographié. De nombreuses communes situées en Île-de-France, en Rhône-Alpes, en Bourgogne ou dans le Grand Est ont été confrontées à des crues éclair au cours des dernières années, avec des impacts majeurs sur les zones d’activité, les infrastructures logistiques ou les établissements sensibles.

L’urbanisation rapide, la pression foncière sur les franges de ville, la suppression des zones naturelles d’expansion des crues et l’imperméabilisation des sols accentuent la vulnérabilité de ces territoires. Même des secteurs réputés « non inondables » peuvent désormais être concernés du fait de la saturation des réseaux de drainage et du ruissellement non canalisé.

Avec le dérèglement climatique, les épisodes pluvieux extrêmes gagnent en intensité et en fréquence. Le risque de crue éclair tend ainsi à se généraliser, y compris dans des régions jusque-là peu exposées. Aucune zone n’est véritablement à l’abri, et cette extension géographique oblige les entreprises à réévaluer leur exposition au-delà des seules cartes historiques de zones inondables.

Anticiper une crue éclair : la méthode en cinq étapes

L’anticipation est la meilleure stratégie face à un risque qui laisse peu de temps pour réagir. Voici cinq leviers complémentaires à activer :

- Surveiller

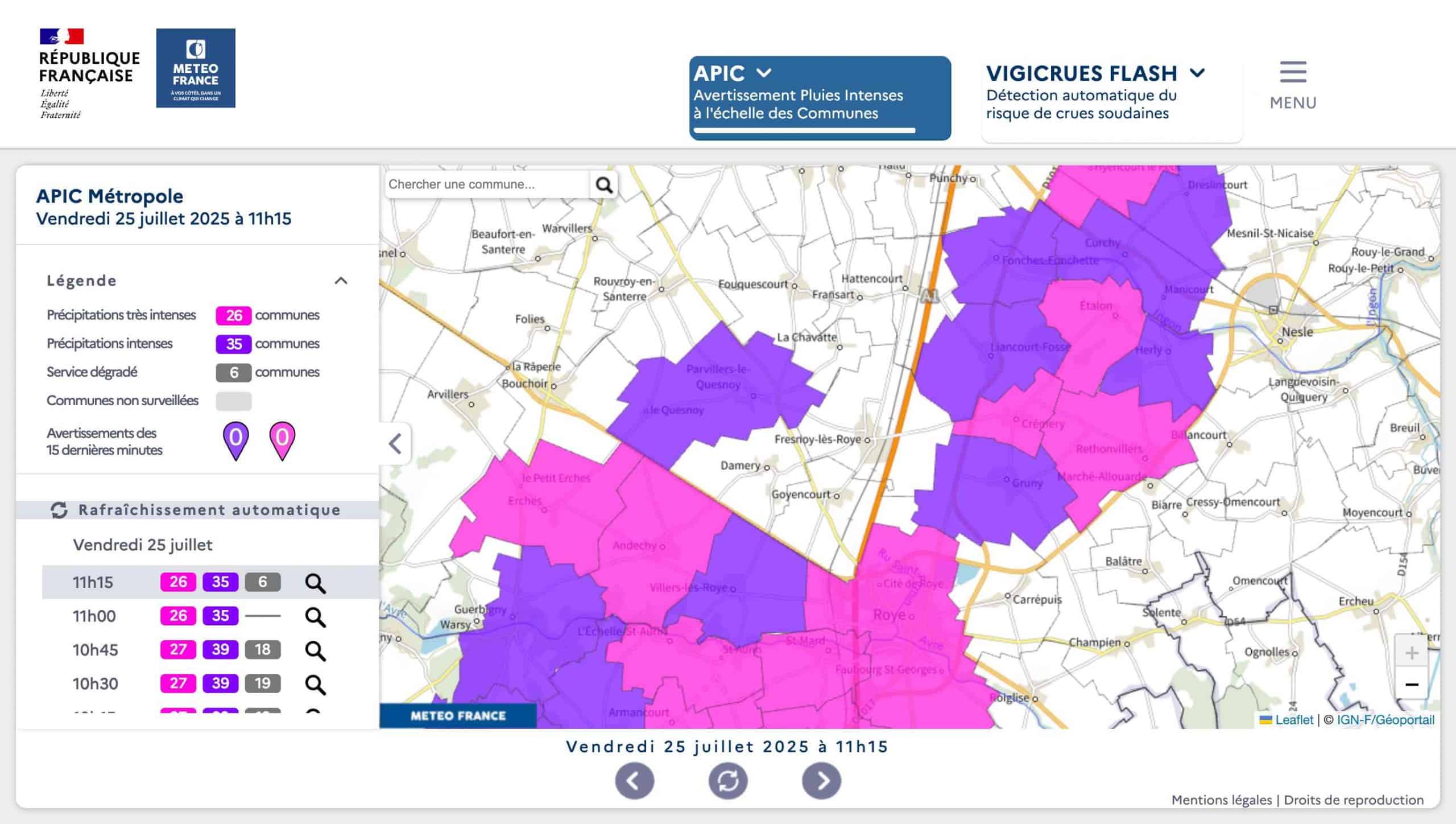

Il est essentiel de suivre en continu les données météo et hydrologiques. Les réseaux de mesure publics comme Vigicrues ou les services d’alerte locale sont un premier niveau de veille. Les solutions intégrées proposées par vorteX-io offrent un suivi en temps réel des niveaux d’eau sur site, avec des alertes automatisées, contextualisées et personnalisées. - Cartographier

Il est nécessaire d’identifier les zones basses, les entrées de bâtiments exposées, les quais et les sous-sols. Des méthodes comme ExZEco ou AIGA permettent d’évaluer le comportement hydraulique d’un site face à différents scénarios de pluie. - Planifier

Un plan de continuité d’activité (PCA) spécifique au risque d’inondation est indispensable. Votre peut aussi inclure des check-lists d’intervention à différentes échéances (6h, 3h, 1h avant l’impact), la localisation de équipements et protections d’urgence, des solutions de surélévation temporaire des stocks, et l’identification des ressources critiques. - Former

Les collaborateurs doivent être sensibilisés aux signes précurseurs (pluie intense, ruissellement inhabituel), savoir qui alerter, comment sécuriser un poste, où déplacer le matériel. Des exercices réguliers permettent d’intégrer ces réflexes. - Collaborer

Les crues éclair nécessitent une coordination avec les services de prévision des crues (SPC), les secours stratégiques et opérationnels (SDIS), les transporteurs et l’assureur. Un dialogue régulier permet d’anticiper au mieux les bonnes réactions collectives le moment venu.

Outils et solutions disponibles

Plusieurs dispositifs publics existent pour mieux anticiper les crues éclair. Parmi eux, Vigicrues Flash joue un rôle clé : il permet d’alerter automatiquement les communes exposées aux crues rapides, y compris celles non couvertes par des jauges hydrométriques classiques. Ce dispositif s’appuie directement sur la méthode AIGA Débits, développée par l’INRAE, qui transforme les données radar de précipitations en estimations de débits à l’exutoire de petits bassins versants. AIGA permet ainsi d’identifier, en temps réel, les situations hydrologiques exceptionnelles, même sur des territoires non instrumentés. C’est cette capacité de modélisation pluie-débit à haute résolution spatiale qui alimente le système d’alerte Vigicrues Flash, en offrant une détection précoce et localisée des crues soudaines.

Pour les entreprises, la combinaison de ces outils avec d’autres sources de données renforce considérablement la qualité de l’anticipation. Croiser les observations météorologiques, les mesures hydrologiques locales et les modélisations permet d’alerter plus tôt, plus précisément et avec davantage de fiabilité.

Des solutions globales et sur mesure existent aujourd’hui pour répondre à ces enjeux. C’est le cas de la plateforme vorteX-io, qui propose un service tout-en-un de surveillance des cours d’eau en continu, intégrant la mesure terrain, la modélisation hydrologique, la visualisation web et des alertes intelligentes directement exploitables par les équipes opérationnelles. Cette approche permet à chaque entreprise de disposer d’informations fiables, contextualisées et actionnables pour sécuriser son site et anticiper efficacement les crues soudaines.

S’armer face à l’imprévisible

Les crues éclair rappellent que, face au climat, la vitesse d’une menace ne laisse pas toujours le temps à la décision. Mais si leur déclenchement reste difficile à prévoir avec précision, leurs effets, eux, peuvent être limités, voire évités, si l’on agit en amont.

Tout au long de cet article, nous avons vu que le risque peut être évalué, la vulnérabilité réduite et l’organisation adaptée. Surveiller en temps réel, cartographier ses points faibles, former ses équipes et s’équiper d’outils fiables permet de transformer un risque critique en une opportunité de renforcer la résilience de l’entreprise.

Les crues éclair sont un révélateur. Elles questionnent la solidité des infrastructures, la réactivité des organisations, et la qualité des informations disponibles pour agir à temps. Dans un monde où les événements extrêmes deviennent plus fréquents, choisir de s’y préparer, c’est faire le choix de la pérennité.